La psicologia del viaggio

Partire è vivere

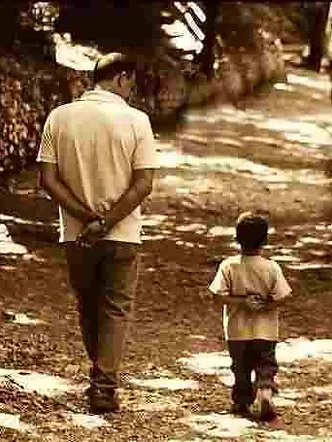

Siamo in procinto di partire e tra chi parte e chi ancora deve programmare respiriamo l’aria di vacanza. La vacanza può essere vista come una forma di benessere per sé per cui corpo e mente ristabiliscono un unione che sembrava dimenticata.

Secondo Riccardo Lombardi, psicoanalista che nel 2016 pubblica un interessante quanto complesso trattato sulla dissociazione mente-corpo, la mente ad oggi sta spesso da un’altra parte rispetto ai “luoghi” in cui viviamo. Lombardi ha l’intenzione di specificare come la quotidianità sia influenzata dalla tecnologia, i social network e che l’era moderna ci allontani da una possibilità di comunicazione tra il corpo e la nostra mente.

Questo significa che viviamo in assenza di una integrazione tra le parti del Sè dunque che sperimentiamo ogni giorno una falsa conoscenza di sé.